-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

在机器轰鸣、人潮涌动的制造车间里,考勤曾是无数HR和管理者的“午夜惊魂”。三班倒的排班混乱、上千名工人的工时计算、突发的加班申请与调休审批……这些场景构成了传统制造业人力管理的常态痛点。当一家员工超万人的大型制造企业找到我们时,他们面临的正是这样的困境:纸质考勤堆积如山,月末结算全员加班,工时差错引发的劳资纠纷频频发生。然而,借助红海云HR Cloud的考勤自动化解决方案,这家企业不仅摆脱了效率泥潭,更将考勤数据转化为驱动管理升级的宝贵资源。本文将深入剖析这一转型历程,揭示技术如何为制造业人力资源管理注入新动能。

一、 制造企业考勤管理的深水区:困境与挑战

该制造企业作为国内领先的精密设备生产商,拥有多个大型生产基地,员工总数超过万人,三班倒、弹性排班、跨厂区支援是生产常态。在引入自动化系统前,其考勤管理几乎处于原始状态。

(一)海量人工操作:效率黑洞与数据失真

考勤员每日需手动收集来自数十个刷卡终端的打卡数据,结合纸质请假条、加班申请单进行比对。一个简单的月度工时汇总,需要3位专职人员连续工作一周,出错率居高不下。更严峻的是,分散在各车间的考勤数据格式混乱,总部难以实时掌握全局出勤状态,生产调度常因人员缺口而延迟。

(二)复杂规则落地难:合规风险暗流涌动

制造业考勤规则异常复杂:不同产线有独立排班模板,夜班津贴计算涉及地域政策差异,综合工时制下的加班阈值控制稍有不慎即踩法律红线。旧有系统缺乏灵活配置能力,大量规则依赖人工记忆和Excel公式,曾因节假日调休计算错误引发群体性劳资纠纷,企业声誉与经济利益双双受损。

(三)数据孤岛阻隔管理决策

考勤数据与生产系统的排班计划、财务系统的薪资计算彼此割裂。生产主管无法预判次日可用人力,HR难以分析不同班次效率,财务部门每月耗费大量时间进行薪资稽核。管理层意识到,考勤并非孤立环节,而是串联人效、成本、合规的关键节点。

表:传统考勤管理痛点分析

二、 红海云HR Cloud考勤自动化:架构与核心能力

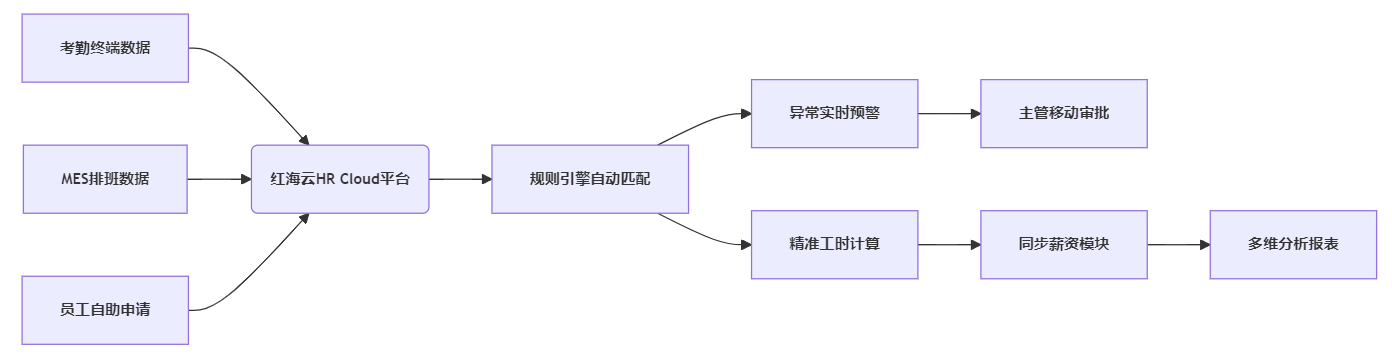

面对上述挑战,红海云eHR系统为该企业量身定制了一套基于云原生架构的考勤自动化解决方案。该方案并非简单替代刷卡机,而是构建了覆盖“数据采集—规则计算—流程审批—多维分析”的全链条智能体系。

(一)智能终端+AI引擎:实现全流程无人化处理

全渠道数据融合接入:系统兼容各类硬件终端(人脸识别闸机、手机GPS定位、NFC工牌),同时无缝集成企业原有MES系统中的排班计划。员工的每一次打卡、请假申请、加班确认均转化为标准化数据流,实时汇入云端平台。

动态规则引擎驱动复杂计算:通过红海云自研的规则配置平台,企业将数百条考勤规则(如跨夜班次切割、综合工时阈值预警、地区性津贴政策)转化为可视化逻辑树。系统自动识别员工身份属性(岗位、厂区、工时制度)匹配对应规则,彻底告别人工判断。例如,当员工申请“连班”时,引擎自动检索其当月累计工时,若接近法定上限则立即触发预警并锁止流程。

(二)一体化流程闭环:让协作无缝衔接

考勤从来不是HR的独角戏。红海云通过强大的流程引擎,将员工、班组长、HR、财务角色串联:

员工端:移动App支持一键请假/加班/调休申请,实时查看工时余额与出勤状态;

管理端:异常打卡自动推送至直属主管,审批意见直达流程下一环节;

HR端:系统自动汇总各部门考勤数据,一键生成合规报表;

财务端:精确工时数据实时同步至薪资模块,彻底消除跨部门对数成本。

(三)数据穿透:从记录工具到决策参谋

红海云eHR内置的BI分析模块,让考勤数据价值倍增:

实时产能匹配度分析:通过对比各产线在岗人数与计划需求,自动标识人力缺口或冗余;

工时成本可视化:按部门/产品线/项目统计有效工时与加班成本,为定价与资源调度提供依据;

合规风险热力图:自动标记高加班强度部门、临近工时阈值员工,辅助HR主动介入管理。

表:红海云考勤自动化核心功能矩阵

三、 落地成效:效率、合规与战略价值的三重跃升

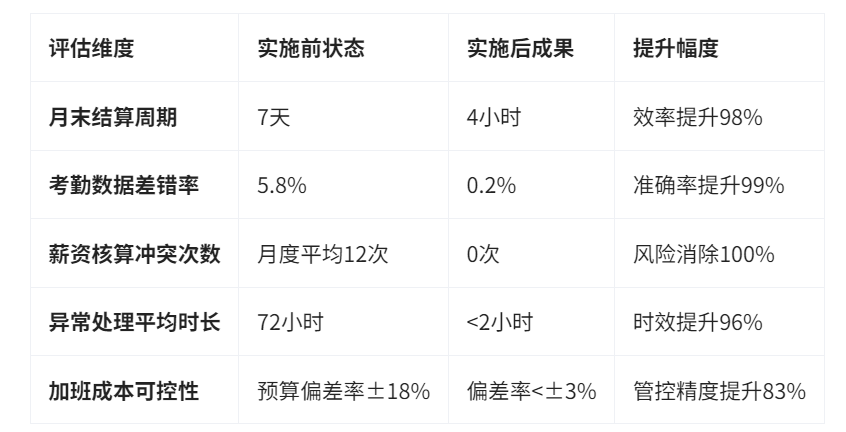

项目实施仅三个月后,该制造企业的考勤管理体系发生了颠覆性变革:

(一)运营效率几何级提升

数据处理时效:月度考勤汇总周期从7天压缩至4小时,考勤专员工作量减少70%;

异常处理效率:员工对打卡异常的申诉响应时间从平均3天缩短至2小时内;

薪资核算闭环:因考勤数据错误导致的薪资回算彻底归零,财务部门月末压力锐减。

(二)合规管控从被动防御到主动免疫

系统自动拦截超时加班申请1523次,触发工时阈值预警867次,有效预防潜在劳资冲突;

审计环节发现,系统计算的夜班津贴、法定假日加班费等复杂项准确率达到100%;

基于系统生成的标准化考勤台账,企业顺利通过ISO9001质量体系认证及多轮劳动监察。

(三)数据资产激活管理创新

生产调度优化:通过分析历史考勤与产能数据,重新规划高峰时段班次,关键产线利用率提升15%;

精细化成本控制:识别某辅助车间存在常态性加班冗余,经流程重组后,其季度加班成本下降34万元;

员工满意度提升:移动自助功能上线后,考勤相关咨询量下降80%,内部调研显示员工对HR服务满意度跃升40%。

表:考勤自动化实施前后关键指标对比

四、 关键启示:制造业考勤数字化的成功要素

该案例的深层价值不仅在于工具升级,更揭示了制造业人力资源数字化转型的核心逻辑:

(一)顶层设计需以业务痛点为锚点

企业初期曾陷入“为数字化而数字化”的误区,盲目比较系统功能清单。红海云团队通过深入车间访谈,精准锁定“跨夜班次合规切割”“万人工时实时预警”等高优先级需求,确保解决方案直击要害。这印证了一个铁律:技术若不能解决业务卡点,终将成为昂贵的摆设。

(二)技术适配性决定落地深度

制造业场景具有高度复杂性:多厂区网络环境差异、老旧设备兼容需求、低学历员工操作习惯等。红海云eHR采用微服务架构,支持模块化部署,在核心厂区采用全自动化方案,在辅助车间保留“刷卡+App补签”混合模式,大幅降低变革阻力。柔性适配能力比技术先进性更重要。

(三)数据生态链释放协同价值

该企业后期将考勤数据接口开放至生产管理系统(MES),当设备故障导致停产时,系统自动推送停工通知并冻结员工工时记录;同时向财务系统输出成本中心维度的人效报表。红海云平台的数据联通能力,使考勤从管理成本中心蜕变为价值创造节点。

结语

当最后一箱纸质考勤表被碎纸机吞吐时,该制造企业的HR总监站在指挥中心大屏前感慨:“考勤从未如此安静,却又如此有力。” 红海云HR Cloud的考勤自动化方案,恰似给制造业的钢铁躯壳注入了敏锐的神经网络。它改变的不仅是打卡方式,更重构了人、流程与数据的连接方式——让合规成为系统自动输出的结果,让效率在静默计算中自然生长,让每一分钟工时都映射出可量化的价值。

在制造业迈向智能化的征程中,人力资源管理不应是那条被遗忘的“慢车道”。当考勤数据不再沉睡于表格,而是驱动着产线优化与战略决策,人才的价值才能真正成为制造企业最坚韧的竞争优势。这或许是数字化转型中最深刻却最易被忽视的真理:对人的精准管理,始终是机器无法替代的核心生产力。