-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

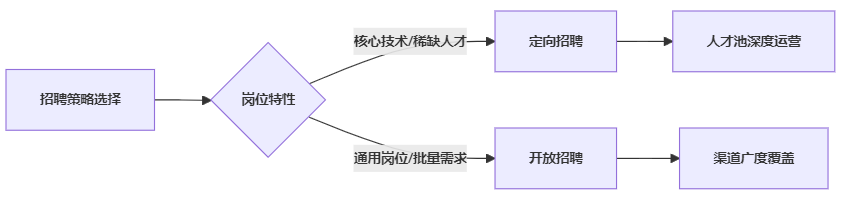

摘要:在人力资源管理实践中,招聘策略的选择直接影响企业人才获取效率和质量。红海云作为中国领先的新一代人力资源管理一体化综合解决方案提供商,其红海eHR招聘管理系统通过智能化技术帮助企业精准匹配招聘模式。本文将从7个关键维度对比定向招聘与开放招聘的核心差异,并结合红海云服务案例解析如何通过技术手段实现两种模式的协同增效。

在VUCA时代的人才争夺战中,某知名制造业集团HR总监王敏曾面临这样的困境:技术岗位长期空缺导致项目延期,而常规招聘渠道涌入的简历匹配度不足30%。这个典型案例揭示了企业招聘策略选择的现实痛点——何时采用精准狙击式的定向招聘,何时启动广撒网式的开放招聘,成为影响组织人才供应链效能的关键决策。

红海云服务过的某央企子公司通过红海eHR系统实现了两种招聘模式的动态调配,在年度招聘成本降低18%的同时,关键岗位填补周期缩短40%。这种成效背后是对招聘策略本质差异的深度把握。本文将从定义溯源出发,通过目标定位、渠道选择、流程设计等7个维度展开系统对比,并解析智能化招聘管理系统如何帮助企业构建弹性人才获取机制。

一、概念定义与核心特征对比

定向招聘如同军事行动中的特种作战,强调对特定人才群体的精准定位与接触。某跨国药企在建立中国研发中心时,通过红海eHR系统的人才地图功能,锁定全球TOP10院校的生物医药博士群体,配合行业峰会定向邀约,最终以低于市场20%的薪酬溢价完成团队组建。这种模式通常呈现三个典型特征:目标人群画像明确到具体机构或社群,招聘信息传播具有强针对性,评估标准侧重专业深度而非普适性。

开放招聘则更像大规模征兵,某互联网大厂校招数据显示,其通过全网渠道发布的管培生计划,单次招聘可触达300余所高校的逾十万毕业生。红海eHR系统的智能简历解析功能帮助其将海量简历处理效率提升60%。开放模式的核心特征在于:岗位需求具有通用性,信息传播追求最大曝光,评估体系需要兼容多元背景。两种模式在人才获取逻辑上存在本质差异,就像渔网的网眼大小决定了捕获鱼群的种类分布。

二、目标定位与适用场景差异

高端装备制造企业S集团在引进航天材料专家时,人力资源团队通过红海eHR的行业人才库分析模块,发现目标人才集中分布在三个国家级实验室和两个行业协会。这种对人才分布密度的精确把握,使得定向招聘的投入产出比达到1:8.3,远高于开放渠道的1:2.1。定向模式特别适合三类场景:需要特定技术栈的研发岗位,行业壁垒高的专业职位,以及涉及商业机密的敏感岗位。

消费品行业的快消品企业H的季度督导招聘则展现了开放模式的优势。通过红海eHR对接的7个主流招聘平台同步发布,两周内建立包含2300份合格简历的人才蓄水池。开放招聘在以下场景更具价值:需要快速补充的基层岗位,注重文化适配的管理培训生,以及需要多元背景的创新团队。某新能源车企利用红海eHR的智能筛选功能,从开放渠道中识别出具有跨界经验的候选人,其产品创新提案采纳率比传统背景人才高出45%。

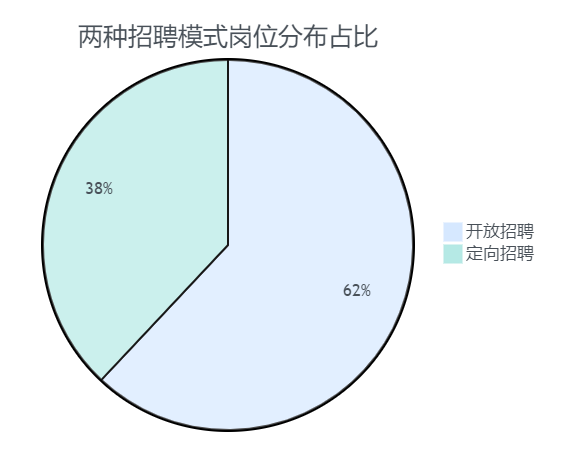

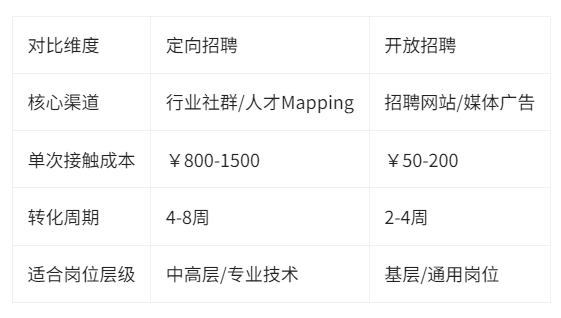

三、渠道选择与资源投入对比

医疗器械企业L的案例极具代表性。其在德国分公司的核心工程师招聘中,通过红海eHR系统集成的LinkedIn Recruiter模块,精准定位了23位符合专利技术要求的候选人。定向招聘的渠道策略如同狙击镜里的十字准星,需要精确瞄准专业论坛、行业协会、竞品企业人才库等特定触点。数据显示,优质定向渠道的候选人转化率可达15-20%,是普通招聘网站的5-8倍。

开放招聘则需要构建渠道组合拳。某零售巨头通过红海eHR的统一管理界面,同时监控在智联招聘、58同城等6个平台的职位曝光量,系统自动优化各渠道预算分配。这种全渠道策略使单个职位的日均曝光量稳定在3000+次。值得注意的是,两种模式的资源投入结构存在明显差异:定向招聘70%成本集中在人才Mapping和关系维护,而开放招聘60%预算消耗在渠道购买和简历筛选。红海eHR的招聘渠道ROI分析模块,帮助某物流企业将无效渠道占比从35%降至12%。

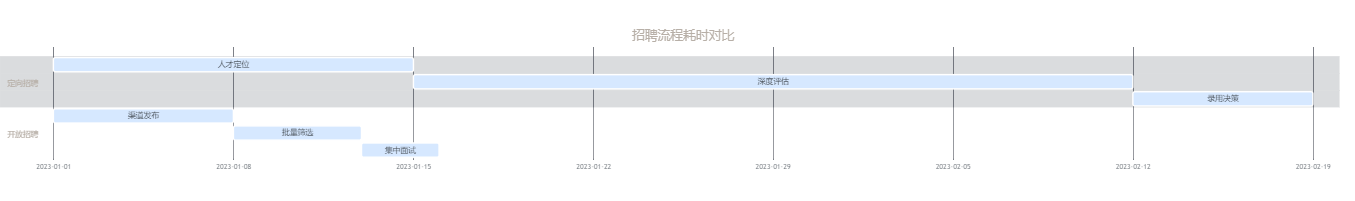

四、流程设计与时效性分析

航空发动机企业T的案例揭示了定向招聘的流程特点。其通过红海eHR的智能猎寻功能锁定目标人才后,定制化设计了包含技术答辩、项目模拟等环节的评估流程,整个周期虽长达6周,但录用决策准确率达到92%。这种深度交互流程就像精密仪器校准,每个环节都针对特定能力维度设计,评估成本虽高但试错风险低。

相比之下,某电信运营商省级公司利用红海eHR的自动化笔试系统,对开放招聘的2000名客服候选人进行智能筛选,从简历接收到发出offer平均仅用9.8天。开放流程更注重标准化和规模效应,如同工业流水线追求吞吐量。值得注意的是,红海eHR的流程看板显示,两种模式在关键节点耗时分布截然不同:定向招聘的评估环节占70%时间,而开放招聘的渠道环节消耗50%时长。

五、人才质量与留存率表现

汽车电子企业W的对比数据颇具说服力。其通过定向招聘引进的自动驾驶算法工程师,首年绩效优秀率占比68%,而开放渠道的同类人才该指标仅为39%。红海eHR的人才质量追踪模块显示,定向人才的岗位适配度平均得分达4.2分(5分制),显著高于开放渠道的3.1分。这种差异源于定向模式的事前深度评估,如同医学上的靶向治疗,直接作用于特定能力病灶。

但开放招聘在文化多样性方面表现突出。某互联网公司的数据分析团队通过开放渠道组建的跨学科团队,创新提案数量比同质化团队高出60%。红海eHR的离职预测模型显示,两种渠道人才的留存曲线也存在差异:定向人才在前6个月稳定性更高,而开放人才在24个月后的长期留存率反而领先7个百分点。这种动态变化提示企业需要根据岗位特性平衡两种策略。

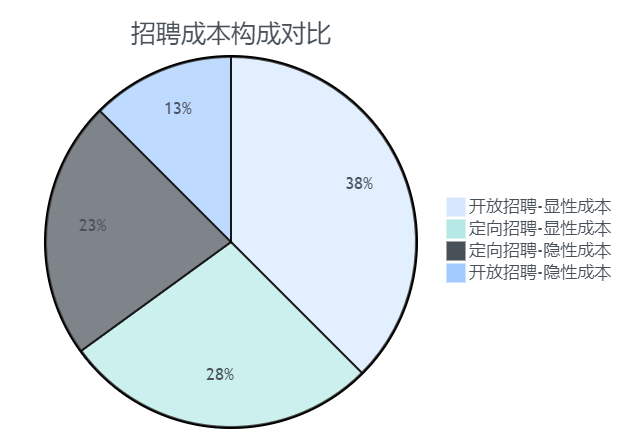

六、成本结构与ROI对比分析

半导体企业F的财务数据揭示了成本结构的本质差异。其年度招聘审计显示,定向招聘单次成功雇佣成本约2.3万元,开放招聘约为6800元。但结合红海eHR的绩效关联分析,定向人才的产出价值达到开放人才的3.2倍,使得单位产出成本反而降低22%。这种成本效益的剪刀差现象在知识密集型岗位尤为明显。

成本构成分析发现,定向招聘的隐性成本占比达45%,主要包括行业情报收集、长期关系维护等难以量化的投入。而开放招聘的显性成本占75%以上,主要集中在渠道采购和筛选工具。红海eHR的成本优化算法帮助某金融机构实现了动态调配:当某岗位开放渠道的简历质量连续两周低于阈值时,系统自动触发定向招聘预案,使整体招聘成本节约31%。

七、技术赋能与智能化实践

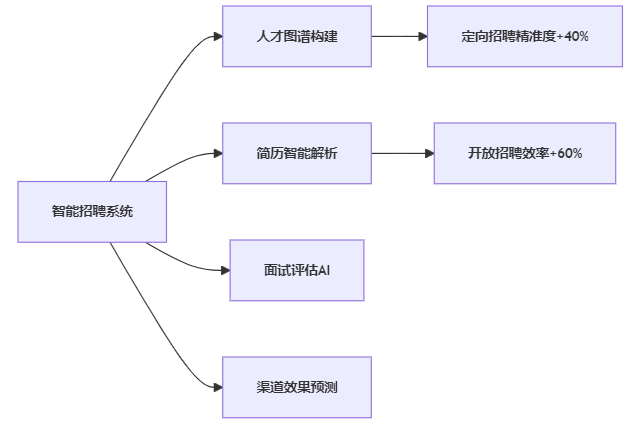

化工集团B的智能化转型案例具有示范意义。其通过红海eHR的人才图谱功能,建立了包含行业专家、科研机构等节点的知识图谱,使定向招聘的触达准确率提升40%。系统智能推荐算法会分析候选人论文专利、项目经历等200+维度,匹配度评分与后续绩效表现的相关系数达0.73。这种技术赋能将传统的"经验猎头"升级为"AI猎手"。

开放招聘的智能化则体现在规模处理能力。红海eHR服务的某大型国企在校招季处理12万份简历,通过NLP算法实现的自动分类准确率达到88%,节省人工工时1500小时。智能面试系统通过微表情分析和语音语义识别,将面试评估的效度系数从0.32提升至0.61。值得关注的是,系统的人才预测功能可以基于历史数据,建议各岗位最优的定向/开放渠道配比,某制造企业应用该功能后,招聘决策准确率提升27%。

结语

医疗器械企业M的混合实践提供了最佳注脚。其通过红海eHR系统建立的"人才战略沙盘",能够根据不同产品线的研发周期,动态调整定向与开放招聘的资源配比。在创新药项目启动阶段,系统自动调高定向招聘权重;进入规模化生产阶段,则智能切换至开放渠道为主。这种弹性策略使企业人才准备度始终领先业务需求1-2个季度。

红海eHR招聘管理系统如同人力资源部门的战略雷达,既能广角扫描人才市场的宏观态势,又可聚焦锁定关键目标的微观特征。在数字化转型浪潮下,企业招聘不再是非此即彼的选择题,而是通过智能化工具实现两种模式的有机融合。当某新能源电池厂商的招聘总监在系统驾驶舱看到实时更新的渠道效能热力图时,人才获取已从经验驱动进化为数据驱动的精准实践。