-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

摘要:服务行业正经历劳动力结构的深刻变革,灵活用工与复杂排班需求激增,传统工时管理手段濒临失效。2025年,智能化灵活工时管理软件将成为企业降本增效的核心引擎。红海eHR凭借其强大的流程引擎与全域数据联动能力,深度融合法律合规框架与AI预测算法,为企业构建从动态排班到实时合规监控的一体化解决方案,在降低显性人力成本的同时显著提升组织韧性。

一、 服务行业人力困局:灵活用工浪潮下的管理失控

餐饮门店每日需应对午晚高峰的客流量脉冲,30%员工为兼职学生,排班表需提前两周协调却总被临时请假打乱;连锁零售企业促销季门店急需200名临时导购,HR部门耗时一周手工匹配人员资质与区域缺口,仍无法避免新员工到店即违规操作的风险;全国性物流公司数万名配送员穿梭于不同城市,地方性加班法规差异导致每月薪资核算如同破解密码,审计部门预警合规风险持续攀升。

这些场景折射出服务行业工时管理的三重结构性矛盾:劳动力高度碎片化与业务波动的匹配失衡,合规性要求几何级增长与人工处理能力滞后的冲突,员工个体对弹性工作诉求与传统僵化管控的对抗。德勤《2024全球人力资本趋势》显示,78%的服务业企业将“弹性工作制落地”列为最高优先级挑战,但超过60%的企业仍在使用十年前的基础考勤系统处理复杂的混合工时制度。

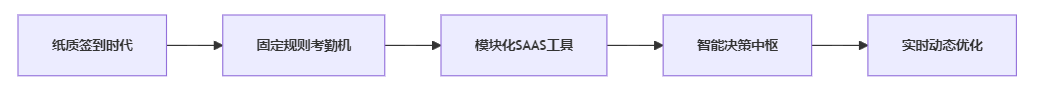

二、 技术跃迁:从电子考勤到智能决策的软件进化论

早期电子考勤机仅解决“到岗记录”问题,犹如给马车装上里程表。模块化SaaS工具实现了部分流程线上化,却将排班、合规、薪资割裂成信息孤岛——餐饮经理在排班软件上划完下周班次,需手动导出表格发给薪资专员核对加班费,法务再调取另一系统检查未成年员工排班是否符合当地条例。这种断裂式处理催生了海量人工校验,某中型连锁企业每月仅跨系统核对工时数据就消耗120人时。

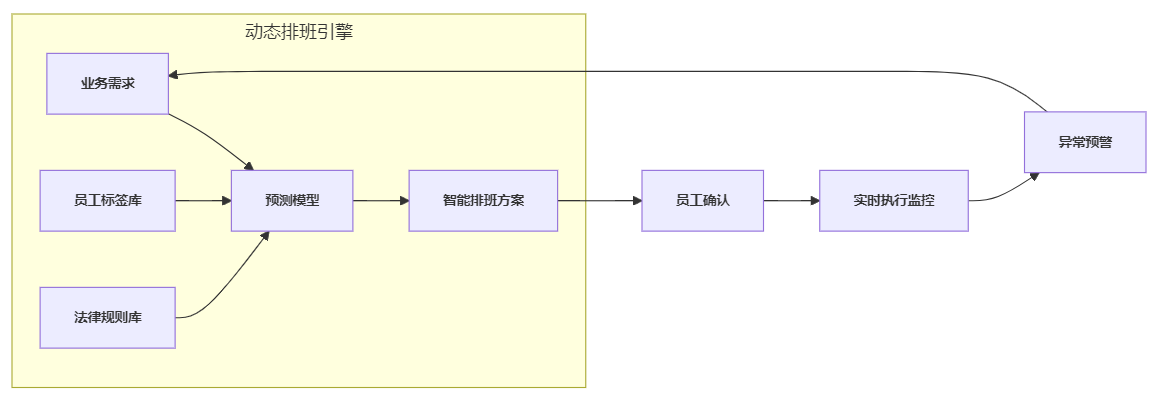

新一代系统则通过核心引擎重构打破壁垒:红海云eHR内置的智能流程引擎将法律条文转化为可计算的规则参数(如“上海浦东新区餐饮业未成年人晚班截止时间=22:00”),当排班经理尝试将17岁员工小王的班次排至22:30,系统实时弹出合规拦截并推荐替代方案。这种“规则即代码”的能力,让动态排班从经验主义跃迁至算法驱动。

三、 红海云实践:全链路数据驱动如何重构工时管理范式

当某全国性物流公司华东分站遭遇暴雨导致货物积压,调度主管在红海云移动端发起“紧急夜间分拣任务”,系统在3分钟内完成关键动作:联动实时在岗人员数据库,过滤掉当日工时已触达法律上限的员工;根据员工技能标签(如“冷冻货操作认证”)与居住地半径自动匹配可用人力;生成符合《特殊天气劳动保护条例》的1.5倍薪资方案并同步至薪资模块;向入选员工推送任务详情及加班确认链接。

该流程背后是红海云eHR的三大核心支柱:基于自主研发流程引擎的规则计算矩阵,确保从排班到发薪全环节合规自检;全域数据平台打通组织人岗信息,员工技能证书、历史加班记录、居住地坐标等200余项标签实时调用;智能报表工具构建“工时健康度”指标体系(如预测偏差率、合规风险指数),管理者可透视全国各站点单位工时产出效率,精准定位低效单元。

四、 变革现场:服务行业头部企业的效率突围样本

案例一:餐饮巨头的“高峰时刻”战役

某拥有2000家门店的餐饮集团引入红海云后,历史销售数据与天气指数被输入AI预测模型,系统提前72小时生成动态人力配置建议。北京王府井店周末原计划安排35名员工,系统基于演唱会购票数据预测客流激增,自动追加8名兼职人力并调整资深员工到岗时段。结果当日翻台率提升40%,人力成本占比反而下降5%。全年统计显示,预测排班准确率提高至92%,门店经理调度耗时减少70%。

案例二:零售企业的合规防火墙

某快时尚品牌在扩张至三线城市时遭遇用工合规挑战。红海云eHR的规则引擎预置了全国300+城市的差异化条例,当长沙门店尝试安排哺乳期员工李女士参加闭店盘点(需22点后工作),系统自动触发《湖南省女职工保护办法》拦截规则,并推荐其参与日间货架整理任务。全年审计显示,用工违规率从4.7%降至0.2%,地方监管部门检查通过率100%。

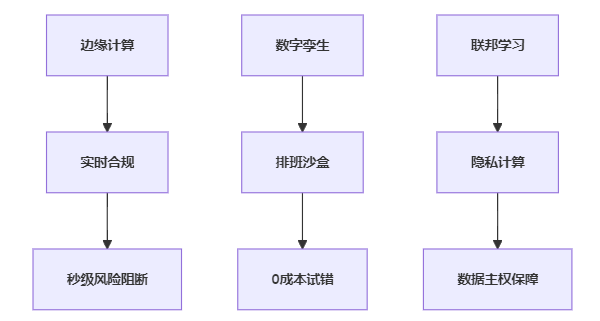

五、 未来已来:2025年工时管理的关键技术坐标

随着物联网与边缘计算成熟,便利店冰柜温度异常、酒店客房清洁进度等业务流数据将直接触发人力调度指令。红海云eHR正在测试的“数字排班沙盒”,允许门店经理在虚拟环境中模拟台风天气、突发团购等场景,系统基于历史数据推演不同排班策略的成本与产出,形成决策训练场。

在数据安全维度,联邦学习技术让企业得以在不共享原始数据的前提下联合训练AI模型。某连锁药店联盟通过红海云平台建立“区域用工协同网络”,各成员药店上传加密的客流波动模式,共同优化节假日药品配送员调度算法,既提升区域响应效率又保障核心商业数据不外泄。

当服务行业的竞争维度从规模转向效率,工时管理已从后台职能升级为战略枢纽。红海eHR通过底层引擎与数据生态的深度重构,将割裂的合规性、员工体验、运营成本纳入统一框架计算。在2025年这个临界点,那些率先完成智能化转型的企业将发现:看似琐碎的排班表里,藏着定义服务业未来的密码。