-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

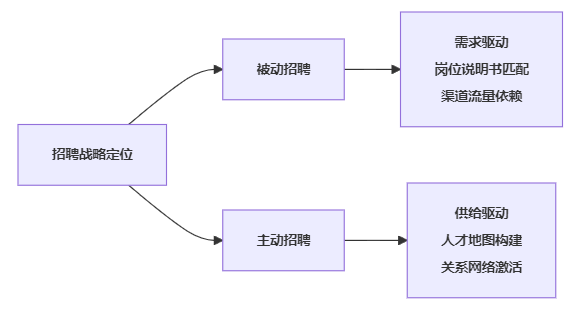

摘要:在动态竞争的人才市场中,企业招聘策略的选择直接影响人才获取效率。本文通过战略定位、候选人质量、时间周期、成本结构、技术依赖度和组织适配性六大维度,深度解析主动招聘与被动招聘的核心差异。红海云eHR系统通过智能招聘引擎,为两种模式提供一体化管理支持,帮助企业构建敏捷人才供应链。

某跨国制造企业2023年人才报告显示:其高端技术岗位通过被动招聘渠道的岗位匹配度仅为32%,而主动寻猎的匹配度达78%。这组数据背后,揭示着两种招聘逻辑的本质分野——被动招聘如同撒网捕鱼,依赖渠道流量;主动招聘则是精准狙击,需要系统性作战能力。在人才战争升级的当下,理解二者的差异维度,将直接决定企业人才战略的底层架构。

一、战略定位维度:人才供应链的驱动逻辑差异

被动招聘遵循需求响应机制,业务部门提出用人需求后,HR启动标准化招聘流程。这种模式依赖岗位说明书的关键词匹配,在基础岗位批量招聘中效率显著。某快消企业2022年校招数据显示:通过主流招聘平台接收的2.3万份简历中,有76%的初级岗位可在14天内完成补充。

主动招聘的本质是人才资源池的预构建。某新能源企业技术总监坦言:“我们技术团队的骨干成员,60%来自竞品企业的持续人才Mapping。”红海eHR的人才库智能激活功能,可基于企业技术路线图自动扫描匹配存量人才。系统内置的人才关系图谱引擎,能识别候选人之间的隐性关联,当某芯片企业需要突破第三代半导体技术时,系统自动推送3名具备专利交叉引用关系的专家人选。

二、候选人质量维度:人才密度的筛选机制对比

被动招聘的漏斗模型存在天然局限。某互联网公司数据分析显示:公开渠道获得的简历中,达到岗位硬性要求的比例不足40%,而经过主动寻访的候选人匹配度可达85%以上。这源于被动渠道的显性能力筛选机制,仅能依据学历、工作年限等表层数据判断。

主动招聘的核心价值在于隐性特质挖掘。某医疗设备企业通过红海eHR的多维人才评估模块,对目标候选人进行技术专利、项目难点突破、行业标准参与度等深度分析。系统自动生成的能力雷达图,直观呈现候选人专业纵深度与跨界融合能力,使高端人才评估效率提升50%。

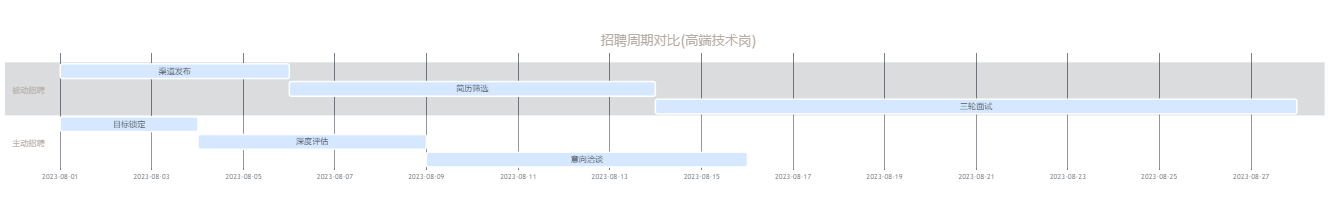

三、时间效能维度:招聘时钟的转速差异

传统认知中被动招聘更快捷的观点正在被颠覆。某金融机构实战数据显示:当需要补充AI算法专家时,被动招聘平均耗时63天,主动定向挖猎仅需27天。这是因为被动渠道的海选时间成本常被低估,某零售企业HR指出:“从300份简历筛选出10名合格者,团队需投入45人时工作量。”

红海eHR的智能招聘时间轴功能,将主动招聘流程压缩至关键节点。系统内置的人才接触热度算法,可预测候选人职业变动敏感期。当监测到目标人才在行业峰会发言、专利更新等17种行为特征时,自动触发接触建议,使高端人才触达效率提升3倍。

四、成本结构维度:显性支出与隐性收益的博弈

被动招聘的成本集中在渠道采购和筛选环节。某制造业企业测算显示:单个中级岗位的显性成本约1.2万元,其中招聘平台套餐占60%,背调费用占25%。

主动招聘的成本结构呈现价值前置特征。某生物医药企业使用红海eHR的人才投资回报模型后发现:虽然单次高端人才猎取成本达5万元,但其主导的核心项目在18个月内产生23倍价值回报。系统离职风险预警模块通过分析300+个稳定性指标,使主动引进人才的三年保有率达到82%,大幅降低重复招聘成本。

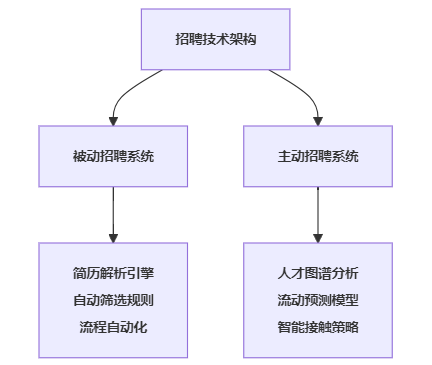

五、技术依赖度:工具系统的赋能深度差异

被动招聘的技术应用主要解决流程效率问题。某物流企业接入红海eHR后,自动简历解析使信息处理时间缩短70%,AI面试官完成初筛准确率达88%。

主动招聘则依赖决策智能系统。红海eHR的行业人才迁徙图谱,整合政策变化、技术迭代、投资动向等12维数据源,预测人才流动方向。当某汽车电子企业规划新研发中心时,系统自动生成人才供给热力图,精准标注长三角地区符合要求的173名工程师分布。

六、组织适配性:企业生命周期的策略匹配

不同发展阶段的企业需要动态调整策略配比。某SaaS企业的实践颇具参考价值:

初创期(0-1年):主动招聘占比80%,核心锁定技术合伙人

成长期(1-3年):被动招聘升至60%,快速扩充实施团队

成熟期(3年+):建立混合招聘矩阵,基础岗被动招聘70%,关键岗主动储备

红海eHR的招聘策略沙盘功能,支持基于企业融资阶段、产品周期、竞品动向来制定招聘组合策略。某智能硬件企业通过系统的岗位价值评估模型,自动划分主动/被动招聘岗位类别,使年度招聘成本降低35%而人才质量上升28%。

数字化转型:构建敏捷招聘生态的关键支撑

在制造业企业案例中,红海eHR的招聘策略驾驶舱实现全局管控:系统自动抓取产线扩产计划、设备采购数据、研发立项信息,提前6个月生成人才需求预警。当新建智能工厂计划获批时,人才储备池已完成关键岗位70%的覆盖。

某金融机构的实践更具启发性:通过红海eHR的竞品人才流动监测模块,在对手机构架构调整期间,系统捕捉到23名风控专家的职业异动信号,最终成功引进核心团队,使新产品上线周期缩短40%。这种将招聘系统升级为战略情报中枢的做法,正成为头部企业的标准配置。

真正成熟的招聘体系需要打破模式藩篱。某跨国集团HRD的总结颇具洞见:“我们的核心算法工程师全部来自持续3年的主动跟踪,而区域销售团队则依靠社会化招聘平台的精准流量。”红海eHR的智能招聘中枢正是为此而生,其双模驱动引擎既支持百万量级简历的自动化处理,又能构建深度人才关系网络。

当系统监测到某半导体企业扩建研发中心,自动触发组合策略:基础实验员岗位启动全网渠道分发,首席科学家岗位则激活人才图谱中的37名潜在对象。这种战略级招聘管理能力,使企业人才准备度始终领先业务发展半拍,这正是智能时代人才竞争的本质——不是岗位填充的艺术,而是人才战略的精密科学。