-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

工厂为什么要精细化工时管理?在机器轰鸣的制造车间里,每一秒的滴答声都凝聚着成本与效益的博弈。工时管理,这个看似传统的命题,在追求精益化与智能化的今天,已成为决定工厂生存与发展质量的关键变量。粗放式、经验式的工时记录与管理,如同车间角落里未被察觉的渗漏,悄然吞噬着企业的利润与效率。当数字化转型浪潮席卷制造业,将工时管理推向“精细化”的深水区,我们不禁要问:这背后究竟蕴藏着怎样的价值与必然性?

一、 工时管理的现状:隐匿的成本黑洞与效率洼地

审视众多工厂的工时管理现状,问题往往触目惊心,却又习以为常。

数据失真严重,管理决策如同“雾里看花”

手工纸质考勤、打卡记录延迟或漏记、加班时间估算随意...种种因素导致工时数据与员工实际付出之间出现巨大偏差。管理层依据失真的数据制定生产计划、评估效率、核算成本,无异于在错误的坐标系中导航。计划排产失准、效率评估失真、成本核算误差大,成为常态。合规风险高企,劳资纠纷的“定时炸弹”

工时记录不清、加班时间认定模糊,极易在薪资结算、社保缴纳、加班费支付等方面引发争议。特别是在劳动法规日趋完善的背景下,合规问题如同悬在工厂头上的达摩克利斯之剑。一旦触发劳动监察或员工仲裁,企业面临的不仅是经济赔偿,更是品牌声誉的重创。成本控制失效,利润的“无形漏斗”

虚假工时、无效加班、低效出勤,这些隐藏在混乱工时管理下的“跑冒滴漏”,直接转化为额外的人工成本、能源消耗和管理费用。缺乏精细化的工时洞察,工厂管理者无法精准识别成本浪费的源头,成本控制只能停留在口号层面。员工积极性受挫,效率提升的“无形壁垒”

当工时记录不公、加班补贴计算随意时,员工的公平感与积极性会遭受严重打击。同时,无法清晰了解自身工时与绩效、薪酬的关联,员工缺乏持续改进工作方法、提升效率的内在动力。士气低落与效率低下形成恶性循环。

二、 工厂精细化工时管理的核心价值:从成本中心到价值引擎

工时管理的精细化绝非简单的“打卡升级”,而是关乎工厂核心竞争力的系统重构。

1、精准核算,实现劳动力成本优化

消除“水分”: 精确记录每位员工的实际出勤、有效作业时间、不同时段(如正常班、加班、夜班)的工时分布,为薪资核算提供唯一真实来源,杜绝人为错误与虚报。

优化结构: 通过分析不同岗位、产线、班次的工时利用率、加班占比等关键指标,识别劳动力配置冗余或不足的环节,优化排班,降低非必要加班支出。

控制总额: 将工时作为核心成本要素进行严密监控,设定目标、实时预警、分析差异,确保人工成本总额在可控、合理区间内。

2、效率跃升,激活生产潜能

识别瓶颈: 将工时数据细化到工序、工位,结合产量数据计算真实效率(如单位产品耗时、人均产出)。清晰揭示生产流程中的效率瓶颈与浪费点(如等待、搬运、返工)。

驱动改善: 基于精准的工时效率数据,实施针对性的精益改善活动(如动作分析、流程再造、设备布局优化)。对比改善前后的工时数据,量化成效,形成PDCA循环。

科学排产: 依据历史工时效率数据,结合订单需求,制定更加精确、可达成的生产计划,提升排产可行性与设备、人员利用率。

3、风险可控,筑牢合规经营根基

透明记录: 建立完整、可追溯的电子化工时记录系统,清晰记录上下班、休息、加班起止时间,满足法定工时、休息休假要求,自动关联考勤规则。

规则固化: 将复杂的加班审批流程、调休规则、不同工时制度(标准、综合计算、不定时)的计算逻辑内置到系统中,确保计算自动、准确、合规。

审计无忧: 所有工时数据及变更操作自动留痕,形成完整证据链。面对劳动监察或审计时,能够快速、清晰地提供合规证明,大幅降低法律风险。

4、公平激励,点燃员工动力引擎

绩效关联: 将有效工时、作业效率等数据作为员工绩效评估的重要客观依据,让绩效评价更公平、更具说服力。

薪酬透明: 员工可随时通过移动端查询自己的工时记录、加班明细、薪资构成,理解“多劳多得”的规则,增强薪酬体系的透明度与信任感。

文化塑造: 通过精细化的工时管理,倡导“效率优先、结果导向”的文化氛围,引导员工关注有效产出,提升整体组织效率意识。

三、 实现精细化工时管理的关键路径与技术支持

从粗放走向精细,需要理念更新,更需要强有力的工具支撑。

1、技术赋能:数字化系统的核心支撑

告别纸质和孤立系统,部署专业的劳动力工时管理解决方案是基石。现代系统应具备:

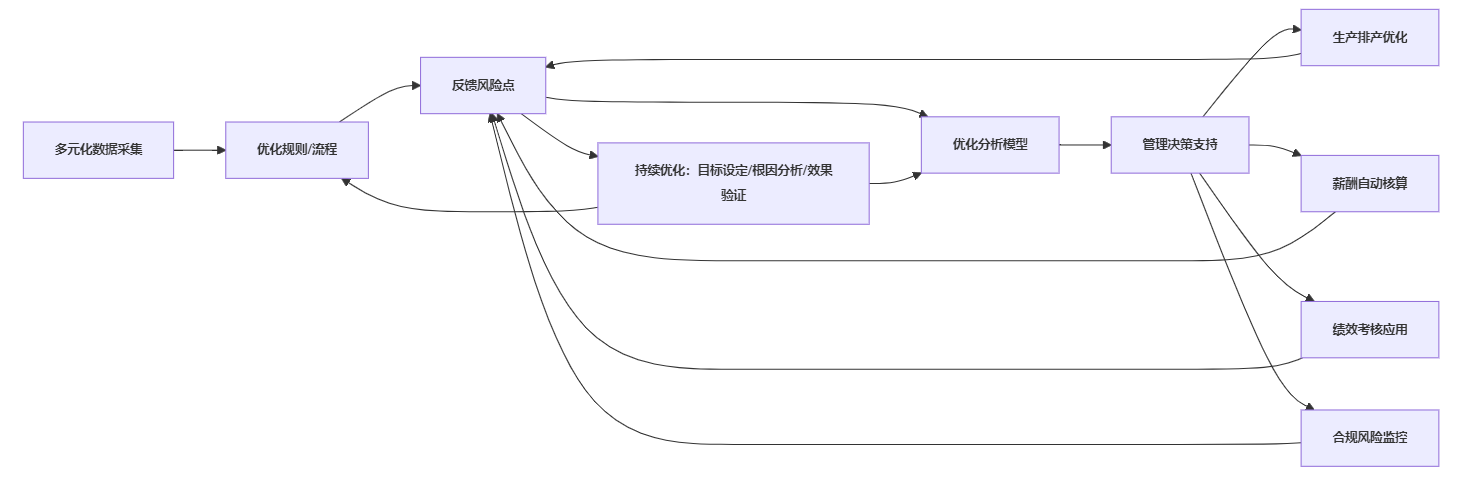

多元化数据采集: 无缝对接多种考勤设备(IC卡、指纹、人脸识别、定位/GPS、移动APP等),覆盖工厂复杂场景(固定工位、移动巡检、外勤等),确保数据源全面、实时、准确。

智能化规则引擎: 灵活配置复杂的考勤规则、加班审批流程、各类休假制度(带薪年假、病假、产假等)、特殊班次处理逻辑,并自动执行计算,大幅减少人工干预和错误。

深度数据分析: 提供强大的报表与可视化分析工具,对工时、效率、加班、缺勤、人工成本等关键指标进行多维度(时间、部门、岗位、个人等)钻取分析,生成直观图表(如工时利用率热力图、加班趋势图),为管理决策提供数据洞见。

工厂工时管理核心指标分析维度示例表

2、流程再造:业务协同的闭环管理

工时管理不是孤岛,需嵌入核心业务流程:

与生产排产联动: 工时系统获取的实时人力可用性(考虑请假、加班状态)与效率数据,应能反馈给生产排产系统(MES/APS),实现更精准、动态的排程。

与薪酬核算直连: 确认无误的工时、加班、休假数据,应自动流转至薪酬计算模块,作为薪资计算的直接输入,确保薪资发放的准确性与时效性。

与绩效管理融合: 工时相关的效率、产出数据应成为员工绩效评估的重要输入,支撑基于数据的绩效考核与激励。

3、持续优化:数据驱动的管理闭环

精细化管理是持续旅程:

目标设定与追踪: 基于分析结果,设定合理的工时效率提升目标、加班控制目标、成本节约目标,并在系统中进行可视化追踪。

根因分析与改进: 针对发现的问题(如特定工序效率低下、某班组异常加班高),深入分析根本原因,制定并落实改善措施。

效果验证与迭代: 通过对比改善前后的关键指标数据,量化改进成果,总结经验教训,持续优化管理策略与系统应用。

四、 红海云eHR:工厂工时精细化的智能引擎

面对制造业工时管理的复杂挑战,红海云eHR系统凭借深厚的人力资源管理积淀与前沿技术能力,为工厂量身打造了精细化、智能化、一体化的工时管理解决方案。

全场景深度覆盖: 系统围绕工厂复杂的生产组织形态(如多班次、跨厂区、混合工时制),提供从人员排班、实时考勤打卡、工时记录与统计、加班/休假/缺勤管理,到工时效率分析、人工成本核算的全链条管理能力。

一体化数据驱动: 基于自主研发的高性能流程引擎与智能报表平台,红海云eHR实现了考勤工时数据与组织人事、薪资绩效、生产工单(通过集成)等模块的深度互联互通。底层数据无缝串联,彻底消除信息孤岛:

员工入职/调动/离职信息自动同步至考勤模块;

考勤结果自动驱动薪资计算,薪资数据又可反哺成本分析与绩效评估;

生产工单数据(如有集成)可与工时记录自动匹配,精准核算工单人工成本。

智能化规则引擎: 系统内置强大的规则配置能力,可灵活应对制造业复杂的考勤规则(如综合工时制审批与计算、夜班津贴、倒班津贴)、多样的加班审批流程(多级审批、按规则自动触发)、以及各类休假政策(工厂特殊年假规则等),自动化处理大幅提升效率与准确性。

多维实时洞察: 通过预置丰富的工厂工时分析报表(如部门/产线工时利用率分析、加班明细与趋势报告、异常出勤统计、人工成本分布报表)和灵活的自定义分析工具,管理者可随时随地通过PC或移动端,洞悉劳动力效率与成本的关键指标,驱动管理决策。

生态化集成扩展: 红海云eHR具备开放API接口,可便捷地与工厂现有的生产管理系统(MES)、设备管理系统、门禁系统、甚至部分自动化设备进行集成,实现更广泛的数据自动采集与业务协同,构建完整的智能制造数据生态。

结语

工时管理的精细化,是制造业在成本压力、效率诉求与合规挑战三重驱动下的必然选择。它远非简单的考勤升级,而是工厂迈向精益化、数字化管理的关键一跃。通过精确的数据感知、高效的流程协同和深入的洞察分析,精细化工时管理能够有效拧干成本“水分”、突破效率“瓶颈”、规避合规“风险”、点燃员工“动力”,最终将工厂的“时间”资源转化为实实在在的竞争优势。

在数字化转型的浪潮中,选择如红海云eHR这样深度融合业务、数据贯通一体、智能高效可靠的平台,将为工厂的工时管理精细化之旅提供强大的技术底座与专业支撑。当每一分钟的价值都能被清晰量化、有效管理、持续优化,工厂便掌握了在激烈市场竞争中降本增效、基业长青的核心密码。精细化工时管理,刻不容缓,它是工厂从制造走向“智造”、从成本中心蜕变为价值引擎的必由之路。