-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

在工资管理的实际工作中,HR时常会遇到这样的问题:上级通知要“调整工资”,下属员工又来询问“什么时候能补发工资”。表面上看,这两个操作都涉及薪资变化,但背后对应的业务逻辑和合规要求却截然不同。比如,一家制造企业因新出台的岗位技能等级政策,需对一线工人的工资标准进行整体调整;而另一家互联网公司则因去年绩效考核奖金迟发,不得不在春节前集中补发。实际管理中,工资调整往往关系到未来薪酬制度的优化,而补发工资则更多是对过去欠发部分的修正和补偿。理解二者的差异,不仅有助于提升企业的薪酬管理效率,还能有效防范合规风险。本文结合最新政策动态和实际企业案例,系统解析工资调整与补发工资的区别、操作流程及注意事项,帮助HR理清思路,少走弯路。

工资调整与补发工资的基本定义

(一)工资调整的定义

工资调整,是指企业或组织根据国家政策、行业标准、企业经营状况、员工个人表现等多种因素,对员工现有工资标准进行上调、下调或结构性优化的行为。这一举措通常具有制度性和前瞻性,旨在实现内部薪酬公平、激发员工积极性以及适应外部环境变化。例如,随着最低工资标准的上调,多数企业会同步调整基础工资,或者根据岗位评价体系定期进行职等、职级工资的调整。

(二)补发工资的定义

补发工资,则是针对历史阶段因政策滞后、计算错误或未能及时执行新的薪酬标准等原因,导致员工实际获得的工资低于应得水平时,由企业对这部分差额进行追补的过程。补发工资具有追溯性和补偿性,常见于政策调整后需要对员工未及时享受新标准待遇的情况,或是企业内部在薪酬审批、数据统计环节出现误差时进行的修正。例如,某地政策规定自2023年7月新工资标准执行,但实际发放滞后到10月,企业便需对7-9月的工资差额进行一次性补发。

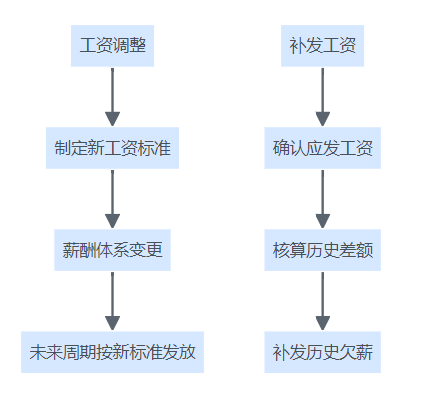

图1:工资调整与补发工资流程对比结构图

工资调整与补发工资的操作流程结构对比,突出前瞻性和追溯性的差异。

二者的区别与适用场景

(一)本质区别

第一,作用时间不同

工资调整主要面向未来,是对员工薪酬标准的重新设定,调整后影响员工今后工资的计算和发放。补发工资则是针对过去某一阶段已发工资低于应得标准的情况进行补偿,具有明显的追溯性。

第二,触发原因不同

工资调整多由政策变动、企业经营策略调整、行业市场环境变化或者员工能力晋升等因素触发。例如,企业响应最新行业薪资调研结果,决定优化薪酬结构。补发工资则通常由于政策落地滞后、工资核算失误、薪资审批流程延误等原因产生。

第三,操作流程不同

工资调整需要制定新工资标准,更新人力资源系统数据,并在后续工资周期中按新标准发放。补发工资则要求HR对历史工资记录进行核查,计算应补发金额,并在最近工资发放周期内完成补发。

(二)典型适用场景

第一,工资调整的适用场景

国家或地方出台最低工资标准调整政策,企业需同步调整员工工资。

企业内部岗位价值评价结果更新,涉及岗位晋升、技能等级提升等员工群体工资标准调整。

企业处于业务转型期,为吸引和保留核心人才,进行薪酬结构优化。

第二,补发工资的适用场景

政策调整公告滞后执行,导致员工一段时间内未按新标准发放工资。

企业年度绩效奖金核算延迟,需在次年集中补发。

工资核算或系统数据录入错误,导致部分员工工资短发,后期经核查予以补发。

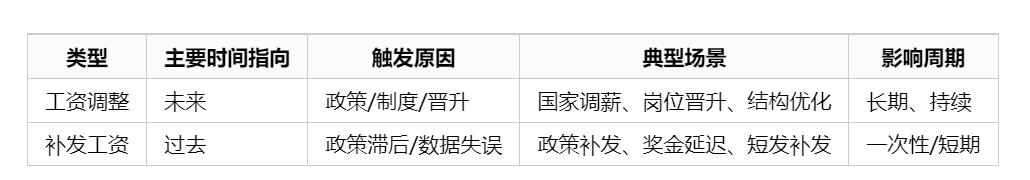

表1:工资调整与补发工资适用场景对比表

Alt文本:对比工资调整与补发工资在时间、原因、典型场景、影响周期等方面的差异。

企业操作流程与注意事项

(一)工资调整的企业操作流程

第一,政策解读与需求调研

企业应及时关注国家及地方政府发布的相关政策,结合行业薪酬水平与自身经营状况,开展内部调研,明确工资调整的必要性与范围。

第二,方案制定与内部审批

根据调研结果,人力资源部门需制定具体的工资调整方案,包括覆盖岗位、调整幅度、执行时间等,并提交管理层及相关部门审批。

第三,系统数据更新与员工沟通

工资调整方案获批后,需同步更新人力资源管理系统的工资标准数据,确保后续发放准确。同时,通过内部沟通渠道向员工解释调整原因、调整范围及影响,减少误解与质疑。

第四,工资发放与效果跟踪

依据新标准按周期发放工资,并关注员工反馈及组织运行效果,适时优化薪酬政策。

(二)补发工资的企业操作流程

第一,历史数据核查

当发现工资发放存在短发、错发等情况时,企业需通过系统导出历史工资数据,逐项核查应发与实发的差额。

第二,差额核算与审批

计算需补发的具体金额,结合政策时效性和企业合规要求,编制补发明细,经财务、人力资源等部门审批。

第三,系统补录与资金安排

在人力资源管理系统中补录应补发工资,确保数据完整无误。财务部门需提前安排资金,保证补发及时到账。

第四,补发执行与员工确认

工资补发后,HR应向受影响员工确认到账情况,并就补发原因和金额进行说明,避免后续争议。

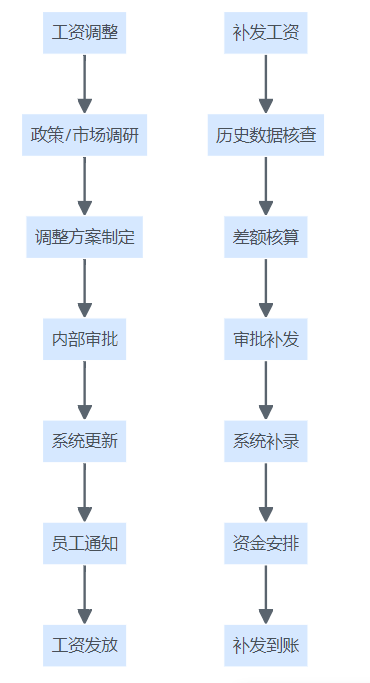

图2:企业工资调整与补发工资操作流程图

企业在工资调整和补发工资操作时的详细流程对比,体现制度性与追溯性的不同管理路径。

相关政策解读与合规要点

(一)政策解读

第一,国家与地方工资政策的影响

国家和地方政府定期发布最低工资标准调整、机关事业单位工资标准优化等政策,企业需密切关注政策发布与生效时间,合理安排工资调整与补发工作。例如,部分省市在2019年调整了公务员和事业单位工作人员的基本工资标准,要求自政策生效日起执行,并对未按时调整部分进行补发。

第二,政策落地的时差问题

企业在政策传导过程中,常会因审批、预算、系统更新等环节造成执行延迟,产生工资补发需求。理解政策落地的时差,有助于企业提前做好预算和流程安排。

(二)合规要点

第一,依法足额支付工资

《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定,用人单位必须按时、足额支付劳动者工资。因政策原因或企业自身原因导致短发、漏发,必须及时补发,否则员工可依法维权,甚至可能产生滞纳金和法律纠纷。

第二,信息披露与员工沟通

在工资调整或补发过程中,HR需通过书面通知、公告或内部系统向员工明确说明政策依据、调整内容、补发金额及到账时间,保障员工知情权,减少误解和申诉。

第三,数据留痕与审批合规

无论是工资调整还是补发工资,相关流程应有完整的数据记录和审批流程,方便后续审计和合规检查,降低企业运营风险。

案例说明

以某制造企业为例,2023年地方政府发布了新的最低工资标准,要求企业自7月起执行。企业在9月完成内部审批与系统调整,对7-8月工资进行补发。HR部门通过企业内部系统发送补发明细通知,并在工资条中单独列明补发项,确保员工理解补发来源与金额,有效维护了企业与员工间的信任关系。

常见问题与案例分析

(一)常见问题

第一,工资调整与补发工资流程混淆

不少企业在实际操作中,将工资调整与补发工资流程混为一谈。例如,在调整岗位工资时,未能区分哪些员工需要调整未来工资标准,哪些员工需补发历史差额,导致数据口径混乱、员工申诉增多。

第二,系统或数据更新不及时

人力资源管理系统未及时同步最新工资标准,或历史工资数据录入不全,容易造成补发金额计算错误,影响员工信任和企业合规。

第三,政策理解偏差

部分HR对国家或地方政策理解不到位,未能正确把握政策生效时间及适用范围,导致工资调整或补发不合规,甚至引发劳动争议。

(二)案例分析

案例一:岗位技能等级调整引发的工资调整与补发

某制造型企业2022年根据行业新发布的岗位技能等级标准,对一线员工进行技能等级评定。经评定,部分员工获得晋级,需自2022年7月起提升工资标准。由于审批及系统更新滞后,实际到10月才按新标准发放工资。HR部门随后补发7-9月晋级员工的工资差额,并在工资条中单独标注补发项目。该举措既保障了员工的合法权益,也避免了后续劳资纠纷。

案例二:年度绩效奖金延迟发放的补发工资

一家互联网企业每年年初发放上一年度绩效奖金。2023年因业绩考核数据迟迟未定,绩效奖金延迟至4月发放。HR部门在工资系统中单独设置“补发奖金”项目,明细列示发放原因和计算方式,确保每位员工都能查阅历史补发记录,并对奖金发放方式无异议。

工资调整与补发工资看似相似,实则各自承担着不同的人力资源管理职能。在企业日常运营中,准确区分并规范操作,不仅能保障员工权益,也有助于企业提升管理效率,减少合规风险。随着政策环境不断变化,企业HR需持续关注工资政策动态,完善内部流程,强化数据管理与员工沟通。只有将制度性调整与追溯性补发有机结合,才能建立起更加透明、公正和高效的薪酬管理体系,助力企业稳健发展。