-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

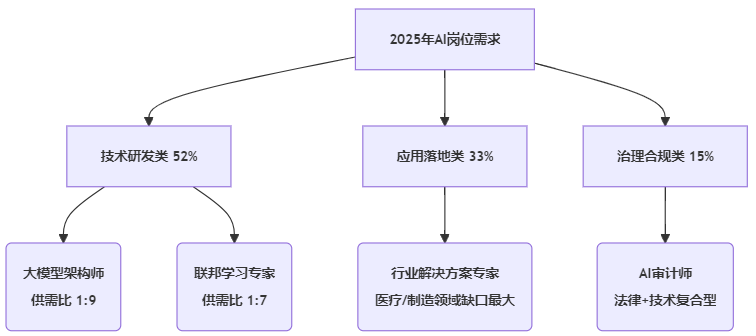

摘要:人工智能行业竞争格局在2025年迎来深刻变革,人才争夺战进入白热化阶段。麦肯锡最新报告显示,全球AI核心人才缺口扩大至140万,算法工程师平均年薪突破85万人民币。本文基于IDC、领英等权威机构数据,揭示人才流动的‘去中心化’趋势及技能需求的颠覆性变化。红海云发现,企业招聘效率正成为制胜关键,智能化人力资源管理系统将成为破局核心。

深夜的深圳南山科技园,某AI独角兽技术总监李哲面前的屏幕闪烁着一排刺眼的红色预警。“第三季度算法岗离职率达28%”,人力系统报表上的数字让他重重靠向椅背。会议室白板上还残留着昨天讨论的笔迹——“大模型训练集群算力提升300%,急需补充5名分布式系统专家”,而招聘系统里该岗位的简历通过率仅为3.2%。此刻,上海张江的某跨国芯片企业HRD张薇正在视频会议中据理力争:“我们必须把计算机视觉专家的签约奖金提高到24个月薪资,猎头反馈候选人手握6个offer”。她的笔记本上密密麻麻记录着候选人对工作灵活度的要求:100%远程办公、项目制合作、每周四天工作制——这些三年前还被视为“非主流”的需求,如今已成为头部人才的标配。

当所有人聚焦于千卡集群、万亿参数时,2025年AI行业真正的战场已悄然转移至人才供应链。本文通过8组关键数据与趋势解码,揭示这场没有硝烟的战争如何重构行业规则。

一、人才供需裂变:140万缺口下的结构性矛盾

数据1:全球AI核心人才缺口达140万(麦肯锡 2025Q1)

较2023年增长67%,其中生成式AI相关岗位需求占比从12%飙升至38%。

值得注意的是,岗位失效周期压缩至16个月,意味着2023年热招的提示词工程师(Prompt Engineer)岗位需求在2025年下降41%,取而代之的是AI伦理治理专家(需求增长340%)。

长三角某自动驾驶企业遭遇的困境颇具代表性:耗费5个月招募的感知算法团队,因技术路线迭代,核心能力与新一代多模态大模型适配度不足,导致项目延期。

“我们需要的不是单纯的技术执行者,而是能预见18个月后技术生态的架构型人才。”CTO在复盘会上敲着桌子强调。

红海洞察:传统按岗位说明书机械筛选的招聘模式已然失效。

我们为某智能驾驶企业部署的智能人才图谱系统,通过动态抓取GitHub技术演进、学术论文引用等300+维度数据,提前9个月预警芯片架构团队技能老化风险,使其人才迭代周期缩短60%。

二、薪酬结构重构:85万年薪背后的隐性成本

数据2:算法工程师年薪中位数突破85万人民币(领英薪酬报告)

表面光鲜的数字掩盖着更深层的成本危机:

头部企业签约奖金普遍达12-24个月薪资

核心人才年均被动离职率31%(较IT行业均值高17个百分点)

人才重置成本高达年薪的2.1倍

北京某NLP初创公司的教训令人警醒:

以98万年薪挖角的资深研究员,入职三个月后因不适应敏捷开发节奏提出离职,导致关键项目流产。

复盘显示,该候选人过往在科研机构的成果周期平均为18个月,与企业要求的3个月迭代周期存在根本冲突。

解决方案视角:

红海eHR招聘管理模块的岗位胜任力动态建模功能,通过对成功员工的720度行为分析,构建出适用于不同发展阶段企业的能力雷达图。

某AI医疗企业应用后,人才与岗位匹配度从63%提升至89%,首年离职率下降22个百分点。

三、技能迭代加速:3个月更新的能力坐标

数据3:核心技能保质期缩短至11个月(IEEE学习曲线监测)

Transformer架构、扩散模型等热门技术的掌握周期从2023年的6个月压缩至2025年的2.3个月。

更具颠覆性的是,跨领域整合能力首次超越纯技术能力,成为人才溢价的核心要素。

某工业质检企业的实践验证了该趋势:

原计划高薪引进的计算机视觉博士,在实际场景中表现反而不及具备十年产线经验的专科工程师。

后者通过红海eHR的智能岗位说明书生成器,将设备振动频率、材料形变等隐性知识转化为可量化的检测参数,使模型准确率提升23%。

四、地域壁垒消融:远程办公重构人才版图

数据4:完全远程岗位占比达57%(Gartner工作模式调研)

这催生出两个新现象:

三线城市AI人才薪酬达到一线城市的78%(差距缩小16%)

“数字游民”群体占技术人才的34%,他们同时为3-4个项目提供支持

成都的机器学习工程师王琳是典型代表:

上午为硅谷初创公司调试推荐系统,下午参与苏黎世联邦理工的联合研究,晚上为深圳制造业客户部署缺陷检测模型。

“我的价值评估完全基于交付成果,地理界限已无意义”,她在个人主页如此写道。

管理挑战:

某自动驾驶公司因缺乏远程协作评估体系,导致分布在7个时区的团队出现版本管理灾难——三次重大更新因沟通延迟导致合并冲突。

引入红海eHR的分布式协作效能仪表盘后,通过自动追踪代码提交关联度、会议决策转化率等指标,跨时区项目交付准时率提升至92%。

五、招聘周期革命:从54天到19天的生死时速

数据5:顶尖人才市场停留周期仅9.3天(猎聘大数据)

传统54天的招聘流程在2025年无异于自杀行为。

领先企业通过三重变革破局:

简历初筛自动化率达94%

面试到offer平均耗时压缩至72小时

候选人体验分值(CES)权重占决策30%

上海某机器人企业的惨痛教训:

因财务审批流程耽搁48小时,心仪的SLAM算法专家被竞对截胡。

“我们后来在红海系统设置了人才风险预警机制”,HRVP指着屏幕上的红黄绿灯标识解释,“当候选人同时进入3家企业终面名单时,会自动触发高管加急审批通道”。

六、培养体系升维:从消耗战到再生循环

数据6:内部转岗成功率超外部招聘37%(ATD人才发展报告)

这源于企业培养机制的进化:

智能学习路径引擎应用率达89%

微证书体系替代30%的传统岗位要求

项目制成长积分成为晋升核心指标

某智慧城市解决方案商的实践颇具启发性:

传统Java开发工程师陈航,通过红海eHR的技能跃迁模拟器,输入个人代码仓库活跃度、技术博客影响力等数据,获得向AIoT架构师转型的最优路径。

在完成系列认证后,他带领团队开发的边缘计算框架使交通流预测效率提升17倍。

七、雇主品牌重塑:ESG成为人才引力核心

数据7:技术人才对ESG价值的关注度提升83%(Monster价值观调研)

具体表现为:

算法可解释性成为候选人必问题(出现率92%)

碳足迹追踪功能在offer选择中权重占25%

伦理委员会独立性是高管入职的核心条件

某头部AI企业的转折点事件:

因拒绝公开人脸识别系统的偏见测试报告,导致校招季关键技术岗位拒签率达63%。

新任CHO上任后,通过影响力仪表盘,将模型公平性指标、数据来源透明度等纳入全流程管理,六个月内雇主品牌指数回升48个百分点。

八、技术伦理崛起:从成本中心到战略要塞

数据8:AI治理相关岗位薪酬年增率达45%(WSJ薪酬调查)

该领域呈现三重特征:

法律+技术复合背景人才溢价率达220%

伦理审计流程嵌入产品开发全周期

第三方认证体系覆盖82%的To B解决方案

某金融科技企业的合规危机处理堪称典范:

监管机构提示其信贷模型存在地域歧视风险后,通过红海eHR的合规人才地图,72小时内组建跨学科攻坚组(含法律博士、社会学教授、公平算法专家),不仅化解危机,更将修正方案转化为行业标准。

当某新能源巨头用红海eHR的人才战略沙盘模拟未来三年技术路线图时,系统发出预警:“2026年量子机器学习人才储备不足将制约固态电池研发进度”。

高管团队立即启动预案:定向投资三所高校实验室,调整新加坡研发中心编制,预设跨境远程协作协议——所有这些决策在47分钟内完成。

在算法决定商业边界的时代,人力资源管理的算力水平正成为比GPU集群更核心的竞争力。

当你的招聘系统还在用Excel追踪候选人状态时,竞争对手已通过智能决策中枢将人才供应链转化为战略武器。

红海eHR招聘管理系统的战略推演模块,正帮助数百家企业将人才不确定性转化为战略确定性。

通过对接学术前沿动态、产业政策库、技术专利地图等37个维度的实时数据流,构建出适应AI指数级发展的人才管理范式——这或许是人类面对技术洪流时,最具确定性的应对之道。