-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

深夜的制造车间灯火通明,班组长王工捏着厚厚一叠排班表,眉头紧锁。生产订单临时激增、关键设备突发检修、几名熟练工同时请假……这些变量像乱麻一样缠绕在一起。重新手动调整排班?意味着至少两小时的计算、沟通与确认,流水线可能因此停滞,订单交付岌岌可危。这绝非孤例,而是中国数百万制造企业管理者每月、每周、甚至每天都在经历的效率困局。

传统人力排班模式,已成为卡住制造业高效运转的隐形瓶颈。 人工调度如同负重行走于崎岖山路——反应迟缓、错误频出、资源浪费巨大。当“用工荒”成为常态、人力成本持续攀升、客户对交付时效要求日益严苛,制造业对精细化、敏捷化管理的需求从未如此迫切。排班自动化,正从“锦上添花”跃升为制造企业提质增效、化解运营风险的必由之路。 它并非简单替代人力,而是通过智能化重构排班逻辑,为生产注入前所未有的确定性与韧性。

一、成本重压:人工排班下的制造业生存困局

制造业作为劳动力密集型产业,人力成本占比高企。传统排班模式下,隐性损耗与显性支出层层叠加,不断蚕食企业利润。

(一)人力成本失控:看得见的工资与看不见的浪费

人工排班依赖经验判断,极易陷入“人海战术”陷阱。为应对突发情况或赶工需求,管理者倾向于安排冗余人员,导致“窝工”现象普遍。更严重的是技能错配——高技能员工从事低价值工作,或关键岗位因排班疏忽出现技能缺口,造成产能损失与质量风险。

表:传统人工排班模式下的典型成本损耗分析

(二)管理成本高企:低效流程吞噬管理价值

班组长、HR文员深陷排班事务泥潭。从收集员工可用性、理解复杂考勤规则(不同班次、工种、工时制度)、协调请假冲突,到反复手工编制、调整、发布排班,整个过程耗时耗力且极易出错。一次生产计划的临时调整,往往意味着排班工作的推倒重来。管理者宝贵的时间与精力,被大量重复、低价值的机械操作所消耗,无暇聚焦于工艺改进、员工技能提升或生产优化等更具战略意义的工作。

二、效率瓶颈:敏捷响应与精准决策的缺失

在瞬息万变的市场环境中,制造业对生产灵活性的要求日益提升。传统排班模式如同沉重的锚,拖慢了企业应对变化的步伐。

(一)响应迟滞:市场波动下的被动挨打

客户订单的临时加急、紧急插单是常态。设备突发故障、关键物料延期到货等不可控事件也时有发生。面对这些变量,人工排班往往手足无措。重新计算人力需求、评估技能匹配、协调员工意愿、调整班次组合,这一系列操作不仅需要大量时间,沟通协调过程也异常艰难。其结果往往是决策滞后,生产线被迫等待或低效运转,宝贵的交付窗口被白白浪费,企业声誉与市场机会蒙受损失。

(二)决策失准:经验主义难以驾驭复杂变量

人工排班过度依赖管理者个人经验与直觉。面对员工多样化技能等级、熟练程度、认证资质(如特种设备操作证)、个人偏好(如倾向夜班或白班)、法定工时限制(如连续工作时长上限)、加班合规性等多维复杂因素,人脑难以在短时间内进行全局最优计算。这导致排班结果往往是“能运转”而非“最优解”,常出现技能错配(如高级工干低级活)、疲劳排班(违反工时规定或影响效率)、员工满意度低等问题,直接影响生产效能与质量稳定性。

三、合规与风险:人工操作的“灰色地带”代价高昂

制造业用工环境复杂,工时考勤合规性要求严格。人工排班与考勤管理中的漏洞,使企业时刻暴露于法律与劳资风险之中。

(一)合规雷区:工时、考勤与薪酬的敏感链条

国家劳动法律法规对工作时间、休息休假、加班报酬等有明确规定。人工排班易因疏忽或计算错误导致潜在违规:如未保障员工连续工作后的必要休息时间、加班时长超出法定上限、休息日/法定节假日加班未按规定支付倍数工资等。人工记录与核对考勤数据(如打卡记录、请假单、加班申请)不仅效率低下,更易出现错漏、篡改或争议。这些漏洞一旦在劳动监察或仲裁中被发现,企业将面临巨额罚款、补发工资甚至行政处罚,经济损失与声誉损伤难以估量。

(二)劳资隐患:公平感缺失引发的动荡之源

排班公平性直接牵动员工神经。人工排班过程中,若规则不透明、标准不统一或沟通不畅,极易引发员工关于“区别对待”、“偏好照顾”的质疑。例如,节假日、加班机会、理想班次分配不均等敏感问题若处理不当,会迅速积累不满情绪,成为劳资纠纷的导火索。员工敬业度下降、人员流失率增高、内部协作氛围恶化等隐性成本,远超出一次纠纷的直接赔付。

四、破局之道:排班自动化如何重塑制造业竞争力

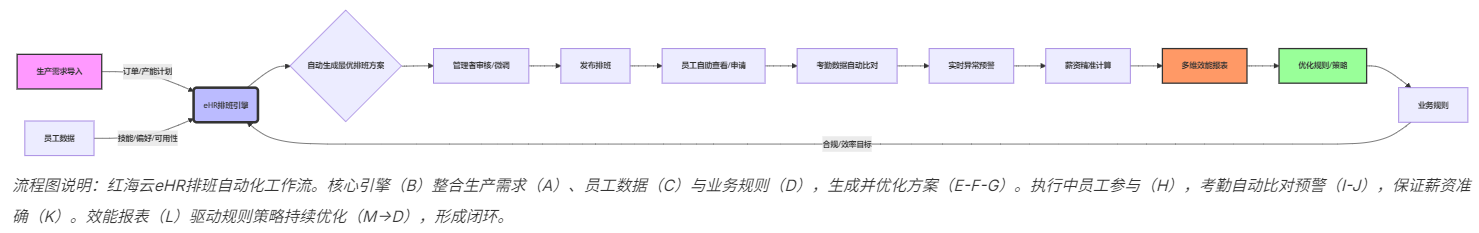

排班自动化以数据驱动、规则引擎、智能算法为核心,为制造业排班难题提供系统性解决方案。红海云eHR系统,正是依托其自主研发的流程引擎与智能报表工具,深度赋能这一转型。

(一)智能核心:数据驱动下的最优人力配置

红海云eHR系统的排班自动化模块,其强大之处在于构建了完整的“数据-规则-决策”闭环:

1.多源数据整合枢纽: 系统无缝集成订单管理系统(OMS)的实时需求、制造执行系统(MES)的产线状态与设备效率(OEE)、员工信息系统中的完整技能矩阵、认证状态、历史绩效、偏好设置,以及假期、合同工时等约束条件。所有数据在统一平台动态更新,形成排班决策的坚实基座。

2.智能规则引擎驱动: 基于制造业复杂场景,红海云eHR预置并支持灵活配置各类排班规则库。这包括:

硬性约束: 法定工时上限、最低休息时长、特种作业资格要求。

业务规则: 班次连续性要求(如上完夜班需休息天数)、核心技能覆盖(关键岗位需特定等级员工)、班组技能结构(高、中、初级工合理搭配)。

优化目标: 人力成本最小化、技能匹配最大化、员工偏好满足度提升、疲劳度均衡等。

3.算法寻优输出方案: 系统基于实时整合的数据与预设规则库,运用先进算法(如约束编程、启发式算法)在秒级时间内模拟海量排班组合,自动筛选并推荐满足合规要求且最接近业务目标的最优方案。这彻底改变了依赖人工试错的低效模式。

(二)敏捷响应:动态调整保障生产连续性

计划赶不上变化是制造业常态。红海云eHR赋予企业前所未有的排班敏捷性:

一键式动态重排: 当发生订单变更、设备故障、员工突发请假等事件时,系统可基于最新全局数据(剩余订单量、在岗人员状态、可用替补技能池),自动触发重排计算。新方案快速生成,管理者审核确认后即可实时发布,最大限度减少生产中断。

模拟预测辅助决策: 系统强大的报表引擎支持“假设分析(What-If)”。管理者可模拟不同场景(如引入新订单、预计性设备维护、批量员工培训)对未来人力需求的影响,提前进行排班策略调整或资源储备,变被动应对为主动规划。

(三)合规与公平:筑牢风险防线,提升员工体验

红海云eHR系统将合规性与透明度嵌入排班全流程:

自动化合规校验: 系统在排班方案生成前即进行实时合规扫描,自动规避超时加班、休息不足、资质不符等风险点。考勤数据与排班计划自动比对,异常情况(如缺勤、迟到早退)实时预警,确保工时记录与薪酬计算的绝对准确。

规则透明与自主参与: 系统提供员工自助平台。员工可在线查看未来排班计划、提交偏好(如期望休息日、可接受加班时段)或换班申请。所有排班规则、审批流程公开透明,申请处理状态实时反馈,显著提升员工参与感与公平感,从源头上减少误解与纠纷。

完整审计追踪: 所有排班调整、考勤异常处理、规则变更操作均被系统详细记录,形成不可篡改的审计轨迹。这为应对劳动监察或争议仲裁提供了坚实证据链。

(四)效能跃升:数据洞见驱动持续优化

排班自动化产生的海量数据,经由红海云强大的报表工具转化为管理洞见:

效能全景可视化: 自动生成多维度分析报表:如各产线/班组人力利用率、加班成本分布、技能缺口分析、排班计划与实际执行偏差率等。管理者可直观识别资源瓶颈与优化空间。

持续改进闭环: 基于历史数据与效能分析,企业可不断校准排班规则、优化技能培训方向、调整招聘策略,推动人力配置策略持续精进。例如,通过分析特定时段高加班率,可针对性储备多技能工或优化生产计划排程。

(五)案例实证:某汽车零部件厂商的转型之路

国内某知名汽车零部件制造企业,产品供应多家主流整车厂,拥有5大生产基地、员工超8000人。其痛点极具行业代表性:多品种小批量订单为主,生产计划变动频繁;车间多班次混合运转(白班、小夜班、大夜班);高级技工短缺;加班成本居高不下;排班引发的员工投诉时有发生。

引入红海云eHR排班自动化模块后:

排班效率: 工厂级排班周期从平均3-5人天缩短至2小时内,计划调整响应时间从数小时降至分钟级。

人力成本: 通过精准匹配需求与技能,非必要加班支出季度环比下降18%,劳务派遣依赖度降低25%。

合规安全: 系统自动拦截不合规排班,工时记录与工资计算差错率归零,劳动纠纷数量归零。

员工满意度: 自助平台与透明规则下,员工排班满意度调研提升35个百分点。

产能保障: 订单准时交付率提升至99.2%,客户满意度显著提高。

该企业IT负责人坦言:“排班自动化带来的不仅是效率提升,更重塑了生产运营的韧性与规则透明度,这在当前供应链波动加剧的环境下至关重要。”

结论

制造业引入排班自动化,绝非追逐技术潮流之举,而是应对成本重压、突破效率瓶颈、规避合规风险、重塑核心竞争力的战略选择。它解决的远非“如何排班”的表层问题,而是通过对人力这一核心生产要素的智能化配置与动态优化,为制造企业构建敏捷、高效、合规的生产运营底座。

红海云eHR系统,凭借其深厚的人力资源管理积淀与前沿技术能力,将排班自动化深度融入人力资源业务全链条。基于自研的流程引擎与智能报表工具,系统实现了从需求感知、智能排程、动态调整到效能分析的完整闭环,让数据真正流动并驱动价值增长。在数据成为新生产要素的时代,谁能率先将排班这类核心业务场景数字化、智能化,谁就能在制造业转型升级的浪潮中获得更充沛的动能与更可持续的发展韧性。当排班不再是一门“手艺活”而成为精准的数据科学,制造业的智造未来才真正拥有了坚实的根基。