-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

围绕年终奖分批发放这一实际问题,许多制造业、互联网企业在年终奖设计上做出了新尝试。红海云调研发现,分批发放已成为稳住人才、优化现金流的常见做法。企业薪酬管理系统在支持多种发放模式的同时,也需兼顾合规性与员工体验。本文结合一线HR管理者常见困惑,梳理分批发放的主流模式、合规风险与落地建议,帮助企业实现薪酬激励与用工安全的双赢。

年终奖分批发放的背景与现实需求

在不少企业的年度总结会上,“年终奖分批发放”逐渐成为管理层热议的话题。无论是制造业流水线上的骨干员工,还是互联网项目团队的核心骨干,年终奖都不再是“一锤子买卖”,而成了企业激励、人才留存和现金流管理的重要工具。

1. 员工流动性加剧带来的挑战

根据某行业智库2023年调研数据,春节前后企业员工流动率比平时高出约30%。年终奖的发放节点往往伴随跳槽高峰,不少员工选择“拿完奖就走人”。这对项目连续、生产稳定要求较高的企业来说,成为一道难题。

2. 企业现金流与预算压力

对于营收波动较大的企业,年终奖总额往往需结合年度经营状况动态调整。一次性大额发放,可能造成资金紧张,影响企业正常运营。分批发放,有助于平滑资金压力,便于财务管理。

3. 激励效应的持续性需求

传统年终奖“一次发放”的激励往往在春节过后迅速消解。越来越多企业希望通过将年终奖分期,拉长激励周期,让员工在新年度持续保持动力。

4. 市场环境变化与合规诉求

面对灵活用工趋势和劳动纠纷风险,企业在设计年终奖方案时,必须兼顾合法合规、员工公平感和激励效果。分批发放成为平衡多重目标的务实选择。

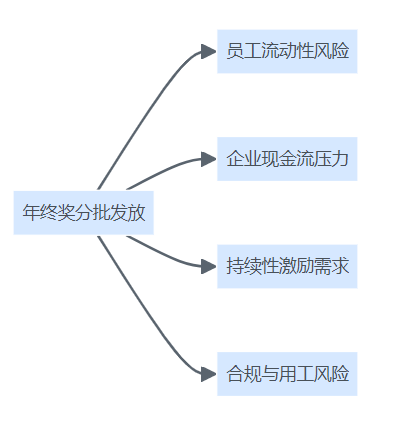

结构图:年终奖分批发放的现实驱动因素

年终奖分批发放的现实驱动因素,包括员工流动性风险、现金流压力、持续性激励需求和合规要求。

年终奖分批发放的主流模式与操作细节

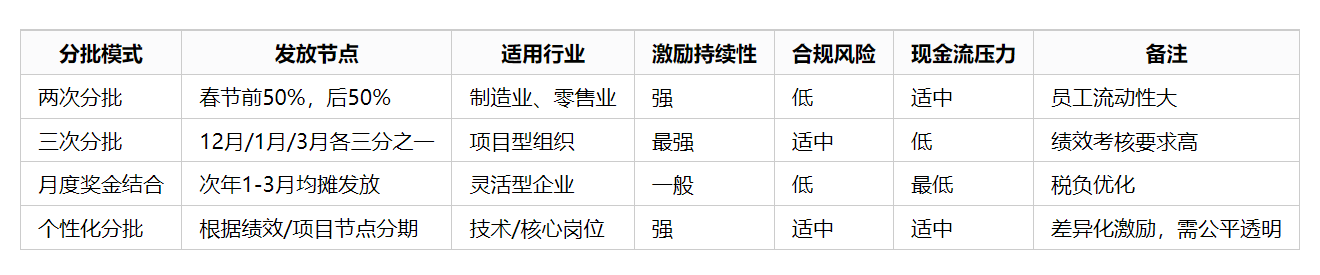

年终奖分批发放并非一刀切,不同行业、不同企业会根据自身情况选择适合的方案。系统化梳理当前主流模式,有助于管理者在实际操作中少走弯路。

第一、两次分批发放模式

这种模式在制造业、零售业等员工流动性较高的行业应用广泛。具体做法通常为:春节前发放50%,春节后发放剩余50%。企业会在员工手册或薪酬制度中明确发放时间节点与比例。

优点:春节前后均有激励,稳定过渡关键时期。

注意事项:需明确离职、调岗等特殊情况下剩余部分的发放规则,避免劳动纠纷。

第二、三次分批发放模式

部分互联网企业、咨询公司等项目型组织会将年终奖拆分为三期,例如分别在12月、1月和3月发放,每期占总额的约三分之一。这样既能提前兑现部分奖金,又能持续激发员工留任意愿。

优点:激励持续性强,便于结合项目节点进行绩效考核。

注意事项:对绩效考核体系要求较高,发放标准需与绩效评价结果绑定。

第三、与月度奖金结合发放

在一些薪酬结构灵活的公司,年终奖会被拆分并入后续几个月的月度奖金中。例如,将年终奖总额均摊到次年1-3月,每月与工资一起发放。这种模式有助于税务优化,避免一次性奖金导致个税负担过重。

优点:员工税负更低,企业现金流压力更小。

注意事项:需在薪酬系统中做好数据分拆,确保员工及时知晓发放明细。

第四、特殊贡献、岗位价值模式

部分企业会针对关键岗位或特殊贡献员工,设计个性化的分批发放方案。例如,核心技术人员的年终奖可分四期发放,前两期为普惠部分,后两期根据项目完成度和个人绩效动态调整。

优点:实现差异化激励,聚焦关键人才。

注意事项:方案需公平透明,避免因个体差异引发团队不满。

表格:主流年终奖分批发放模式对比

主流年终奖分批发放模式对比表,从发放节点、行业、激励持续性、合规风险、现金流压力等维度分析。

年终奖分批发放的合规性与法律风险

年终奖分批发放虽然灵活,但每一步都必须合法合规,否则极易引发劳动争议。企业在设计和执行分批发放方案时,务必注意以下关键要点。

第一、分批发放需有明确制度依据

企业应将年终奖分批发放的具体规则(发放时间、比例、考核标准等)写入薪酬管理制度或员工手册,并通过职工代表大会、工会等民主程序讨论、协商后正式发布。只有经过公示并征得员工知晓,相关规章才具备法律效力。

实际场景:某制造企业在员工手册中规定,年终奖分两批发放,剩余部分需在员工春节后返岗并完成绩效考核后发放。制度经员工代表大会审议通过,执行过程中未发生劳动争议。

第二、与劳动合同条款保持一致

劳动合同是约定双方权利义务的核心文件。年终奖分批发放的方式、条件应与劳动合同约定保持一致,不得随意变更。若企业未在合同中明确分批发放,员工可据此主张一次性全额发放。

法律风险:如果公司未明确告知分批规则,或临时调整发放节点,员工可通过劳动仲裁或诉讼要求补发应得奖金。

第三、离职员工权益保护

分批发放期间,若员工因非个人原因离职(如合同期满、公司裁员),只要其在考核期间履行了工作义务,且考核结果合格,法院通常支持员工领取应得的年终奖,包括尚未发放的部分。

案例参照:根据2023年广东省劳动争议仲裁案例,某企业员工因裁员在春节后离职,法院认定其有权获得春节后应发的剩余年终奖。

第四、合规性审核与风险防控

企业应定期对薪酬制度进行合规性审核,确保所有分批发放规则符合《劳动合同法》《工资支付条例》等相关法律法规,并根据实际情况持续完善制度。

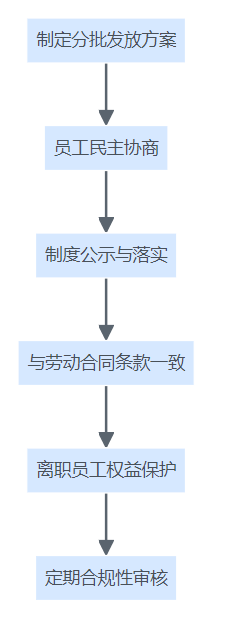

结构图:年终奖分批发放合规流程

企业年终奖分批发放合规流程,包括方案制定、协商、公示、合同一致、离职保护和合规审核。

年终奖分批发放对企业激励与人才留任的影响

分批发放年终奖,不只是管理上的“技术活”,更关乎企业激励机制的深层逻辑。不同的分批方式,会直接影响员工的心理预期、工作积极性和离职率。

第一、分批发放的激励持续性

与一次性奖金相比,分批发放可以拉长激励周期。例如,某互联网团队将年终奖分为三期,分别在春节前、返岗后和项目收官时发放。这样做有效避免了员工“领完奖就跳槽”的现象,让关键岗位人员在项目推进期保持高水平投入。

场景化隐喻:人才梯队建设像给企业种“长青树”,分批发放年终奖则是用“滴灌”方式为树根持续补养,避免“短跑型”激励导致队伍青黄不接。

第二、对员工离职率的影响

根据某人力资源咨询公司的数据,采用分批发放年终奖的企业,春节后两个月的员工离职率平均下降15%。员工在等待剩余奖金的过程中,更倾向于继续留任,尤其是对核心技术、管理岗位影响尤为明显。

具体案例:一家制造业集团在将年终奖由一次性发放改为两批后,关键工段员工的离职率显著降低,产线稳定性提升。

第三、员工公平感与激励效果

分批发放年终奖虽然有助于留住人才,但如果方案不透明或差异化过大,容易引发员工不满。企业需在设计方案时,兼顾公平性与激励性,确保每位员工都能清晰了解自己的奖金获得条件。

细节强化:部分企业通过人力资源管理系统,向员工实时推送个人奖金明细与发放计划,提升激励的可见度和员工信任度。

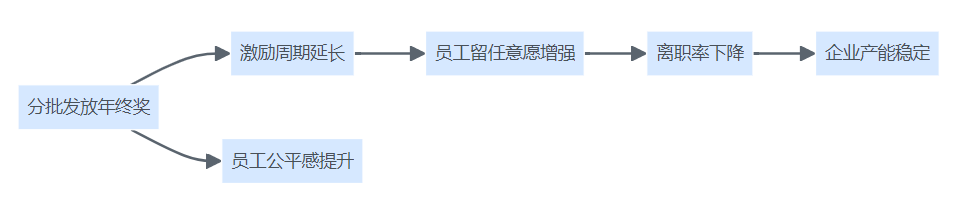

结构图:分批发放年终奖的激励影响路径

分批发放年终奖的激励影响路径,从激励周期延长到员工留任、产能稳定和公平感提升。

企业年终奖分批发放的实操建议与案例

年终奖分批发放的成功落地,既需要制度设计的规范,也离不开执行层面的细致考量。结合实际操作经验,企业在推进过程中可参考以下建议。

第一、制度设计要细致透明

企业应在薪酬制度中明确分批发放的标准、比例和时间节点,并设定清晰的考核标准。例如,某装备制造企业在员工手册中规定,年终奖分为春节前发放60%,返岗满一个月后发放40%,同时明确考核期内的出勤、绩效要求。这样既保障了员工知情权,也为后期纠纷处理提供了制度依据。

第二、与绩效考核体系联动

将年终奖分批发放与绩效考核、项目达成情况紧密结合,能够激发员工持续贡献。例如,某软件开发公司采用“2+1”模式,前两期根据年度考核结果发放,第三期则与项目上线情况挂钩。这样既能奖励过往成绩,也激励员工对未来目标负责。

第三、提前做好员工沟通

分批发放的规则变化,需提前向员工说明,避免因信息不对称引发误会。部分企业通过定期宣讲会、HR答疑专场等形式,详细解释分批发放的缘由和具体执行细节,提升员工的接受度与参与感。

第四、依托信息化系统保障落地

采用本地化部署的人力资源管理系统,有助于实现年终奖分批发放的自动化和数据可追溯。例如,系统可自动根据考核结果、返岗情况生成发放清单,减少人工操作的出错率,同时为管理层提供发放进度的可视化数据。

表格:年终奖分批发放实操要点与风险防控

| 实操要点 | 风险点 | 防控措施 |

|---|---|---|

| 制度细致透明 | 隐性规则引发争议 | 明确发放节点、考核标准,员工全员知晓 |

| 绩效与项目联动 | 评价标准模糊 | 细化绩效指标,设定量化目标 |

| 员工沟通到位 | 信息传递不畅 | 多渠道宣讲答疑,建立反馈机制 |

| 系统自动化发放 | 手工操作失误 | 采用信息化系统,全流程数据留痕 |

年终奖分批发放的实操要点及风险防控表,覆盖制度设计、绩效联动、沟通与系统保障等方面。

平衡激励与合规的年终奖策略

年终奖分批发放作为企业薪酬管理中的一项重要创新,已成为众多制造业、互联网等行业稳住人才队伍、优化现金流的有效抓手。科学设计分批发放方案,不仅能够延长激励周期、降低关键时点的离职风险,还能帮助企业落实绩效导向,持续提升团队战斗力。

不过,分批发放绝非“万能钥匙”。企业在落地过程中,务必从合规性、透明度、员工公平感等多维度综合考量,严格按照《劳动合同法》和相关法规完善制度,避免因规则不明或执行不公引发劳动争议。同时,要注重与员工的充分沟通,借助信息化工具提升发放效率与数据透明度,让激励真正落到实处。

未来,随着人力资源管理数字化水平提升,企业有望结合灵活用工、长期激励等多种手段,构建更具竞争力的薪酬体系。年终奖分批发放,只是企业激励“工具箱”中的一环,持续优化薪酬结构、关注员工成长,才能让企业在激烈的人才竞争中立于不败之地。